リレーインタビュー・アフラック生命保険株式会社様

TOPICSトピックス

今回は、がん保険のパイオニアであり、2024年11月に創業50周年を迎えられたアフラック生命保険株式会社様から、創業の時から大切にされている想いや、「『生きる』を創る」リーディングカンパニーとして、どのような取組みをされてきたのか、そしてさらなる挑戦について、田中満実執行役員よりお話を伺いました。(インタビュー実施日:2024年12月2日)

田中執行役員のプロフィールはこちらから。

1993年アフラック入社。IT部門でWEB系システム開発等を担当。2015年契約管理企画部プロジェクトリーダーとしてCX(カスタマーエクスペリエンス)向上を企画・推進。2018年お客様サービス推進部長。2020年8月アジャイル推進室長。2022年執行役員に就任し、お客様サービス推進、アジャイル推進、さらに危機管理室、共同研究推進室を担当。2025年新規事業開発部、未来社会研究室の担当役員、グループ会社のHatch Healthcare株式会社代表取締役を兼務し、アフラック生命における保険外事業戦略を担っている。

-scaled.jpg)

右から執行役員の田中様、お客様サービス推進部長の佐藤様

最初に、御社の創業からの歩みについてお聞かせください。

当社は、「がんに苦しむ人々を経済的苦難から救いたい」という想いのもと、1974年に日本で初めてがん保険を提供する保険会社として創業しました。

創業時、がんはまだ不治の病と言われ、患者本人に告知されないことが一般的でした。そうした時代に、がん保険という前例のない保険商品の事業認可を取得するのは困難を極めました。途中であきらめかけたこともありましたが、それでも、がん保険が提供する新たな価値やその必要性を強く信じていた創業メンバーの信念が実り、4年の歳月をかけてやっと認可を得て、日本での営業を開始することができました。

営業開始後も、大変な苦労が続きました。がん患者本人には告知しないことが一般的だった当時、ご本人に知られることなく、ご家族に保険金をお支払いしなければいけません。当社のミスでご本人が、がん発症の事実を知るようなことが起きていたら、信用を失い、今日のアフラック、およびがん保険は存在していなかったかもしれません。当時の社員は、ご本人に知られることなく、ご家族にご案内する方法について、知恵を絞って考えました。通常、企業からお客様にお手紙を送付する際は、封筒に会社のロゴや会社名、所在地が記載された封筒を使いますが、当社では、何も書かれていない、真っ白な封筒を使い、担当した社員の名前のみを記載してお手紙を送付してきました。がん保険の会社であるアフラックからお手紙が届くことにより、ご本人にその事実を知られることを避けるためです。このように、お客様の状況や要望などを踏まえ、お客様個々のご事情に合わせて対応することで、がん保険に対する安心感を生み、そしてお客様との信頼関係を築いてきました。

創業から50年が経ち、時代も変わり、がんの本人告知が行われるようになることが一般的になりました。白い封筒を使う機会は少なくなっていますが、白い封筒の話は、アフラック創業時からの、お客様に寄り添う対応の象徴として、今でも社内で語り継がれています。

-1024x768.jpg)

当社は、がん保険の会社として知られていますが、実は、痴ほう介護保険や終身型医療保険の市場開拓をしたのも当社が最初でした。昔は、医療保険は、10年と期間が決まっているものが一般的、年齢が上がるにつれて保険料が上がることから、更新をためらうお客様が多くいました。そこで、当社は終身保障として、一生変わらない保険料で、単品で加入できる終身型の医療保険を開発しました。このように、お客様が必要とされているものは何かを第一に考えながら新たな価値を創造してきた、これが「アフラックの50年の歴史」であったと言えます。

新しいことへのチャレンジという点では、当社は早くから、デジタル技術を活用して、お客様の利便性を高める取組みを進めています。一例として、オンライン申込書があります。保険業界で初めて、電子サインによる保険加入を実現しました。また、給付金のデジタル請求もいち早く導入しています。デジタル技術を活用して新たな価値を見出すことにも、日々チャレンジを続けています。

アフラックと言えば、長年、がん患者やそのご家族を支援する活動に取り組んでこられており、頭が下がるばかりですが、こうした社会貢献活動について、もう少しお話をお伺いできますか。

ありがとうございます。当社は、がん保険を通じて、がんに関する「課題」に向き合い、がんに関するさまざまな社会貢献活動を行なってまいりました。なかでも力を注いできたのは、小児がんなどの難病と闘う子どもたちやそのご家族を支援する活動です。小児がんなどの難病の子どもとそのご家族のための総合支援センター「アフラックペアレンツハウス」は、2001年に、東京都江東区に設立され、現在は全国に3棟(東京2棟、大阪1棟)あります。

小児がんは成人のがんと比べて患者数が少なく、専門医も少ないことから、治療を受けることができる専門病院は限られています。そのため、自宅から離れた病院で治療を受けることもあり、患児家族には交通費や宿泊費などの経済的負担がかかります。アフラックペアレンツハウスは一泊1000円(患児は無料)で宿泊でき、駐在している専門カウンセラーが利用者の不安や悩みに応じるなど、付き添いのご家族を経済的・精神的にサポートしています。また、親をがんで亡くし、経済的に困難な環境にあるがん遺児を支援する返還不要の奨学金制度を1995年に当社代理店組織と共同で設立しました。2014年には小児がんを経験した高校生を奨学生の対象に加え、「アフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度」として新たにスタートしました。

なお、アフラックペアレンツハウスとアフラック小児がん経験者・がん遺児奨学金制度は、いずれも当社の保険契約の有無に関わらず誰でもご利用いただけます。

日本での創業から50年を迎えられましたが、今後、どのようなことを目指していかれるのでしょうか。

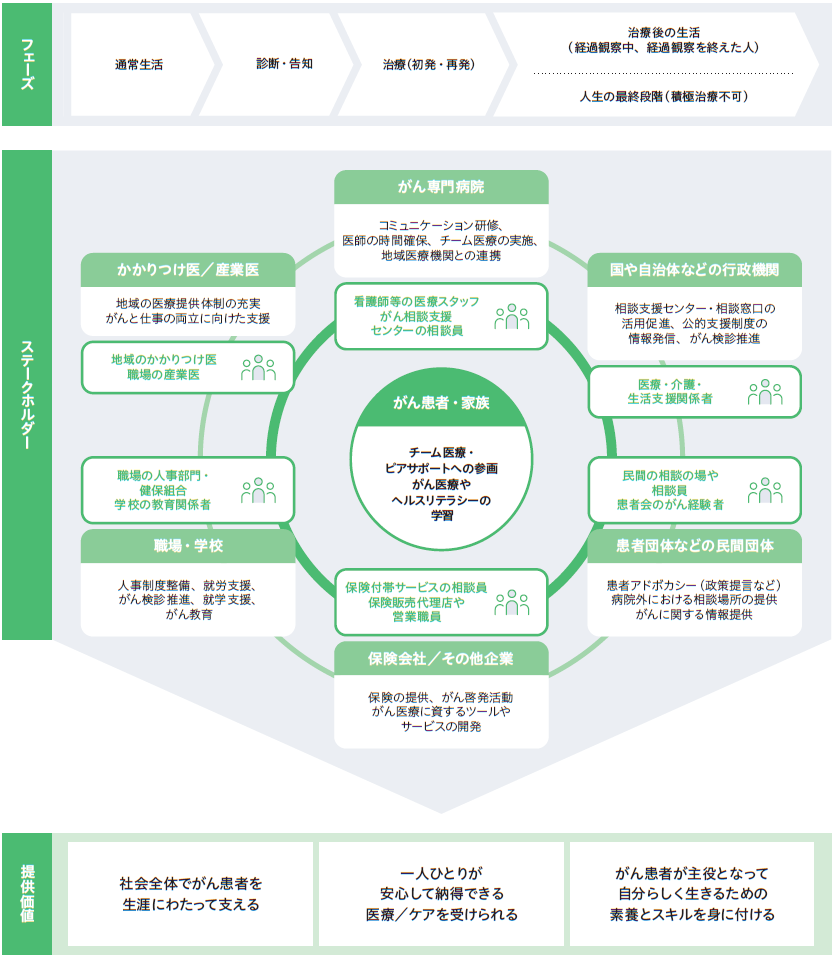

お客様の「生きる」をより広く支えるため、「生きるための保険」に加え、保険以外のサービスも総合的に提供する「生きる」を創るエコシステムの構築を目指して取組みを進めています。例えば、がんの領域においては、創業当初からビジネスパートナーとともに、がん保険のご提案を通してお客様の経済的負担の軽減に取り組んできましたが、今後さらに、患者とそのご家族を中心として、さまざまなステークホルダーと連携・協業する「キャンサーエコシステム」を構築することで、がんに関する社会的課題を包括的に解決していくことに取り組んでいます。

キャンサーエコーシステムの概念図

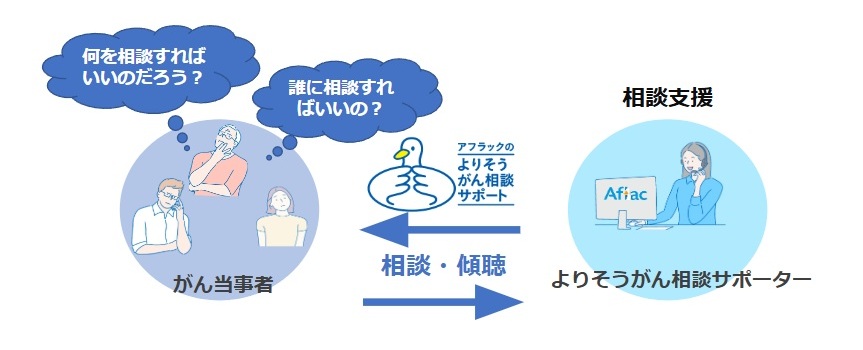

キャンサーエコシステムを構築していくうえで重要な観点は、当事者(がん患者やそのご家族)本位であるということと、当事者を代弁・支援する相談者や相談の場の存在です。 当社は、日本でいちばん多くのがん保険のご契約をお預かりし、がん患者様と向き合い、お声を聴いてきたからこそ、病院選びや治療のこと、仕事や学校のこと、再発の不安、それらを誰に相談すればいいのかもわからないことなど、従来のがん保険では解決できないことがあることを認識しています。この問題を解決したいという想いから、「アフラックのよりそうがん相談サポート」を開発し、サービスの提供を開始しました。がんかもしれないと思ったときから、がんの治療・療養中・治療後の日常生活の復帰まで、あらゆる場面でがんに関するお悩みやお困りごとを、お電話もしくはチャットで「アフラックのよりそうがん相談サポーター」へご相談いただけるサービスで、当社のがん保険にご加入いただいている被保険者様ご本人とそのご家族であれば、がん保険の被保険者様のがんに関してどなたでも無料で何回でもご利用いただけます。本サービスは、2025年2月、公益社団法人消費者関連専門家会議(ACAP)が主催する「第10回ACAP消費者志向活動表彰」において、「消費者志向活動章」を受賞しました。

また、当社では、創業時から、お客様から日々お寄せいただく声は貴重な経営資源と位置付けております。お客様の声に耳を傾け、お客様に寄り添い、何ができるのかを常に考え、業務改善や商品・サービスの向上など幅広く経営に反映させる取組みに力を注いできました。

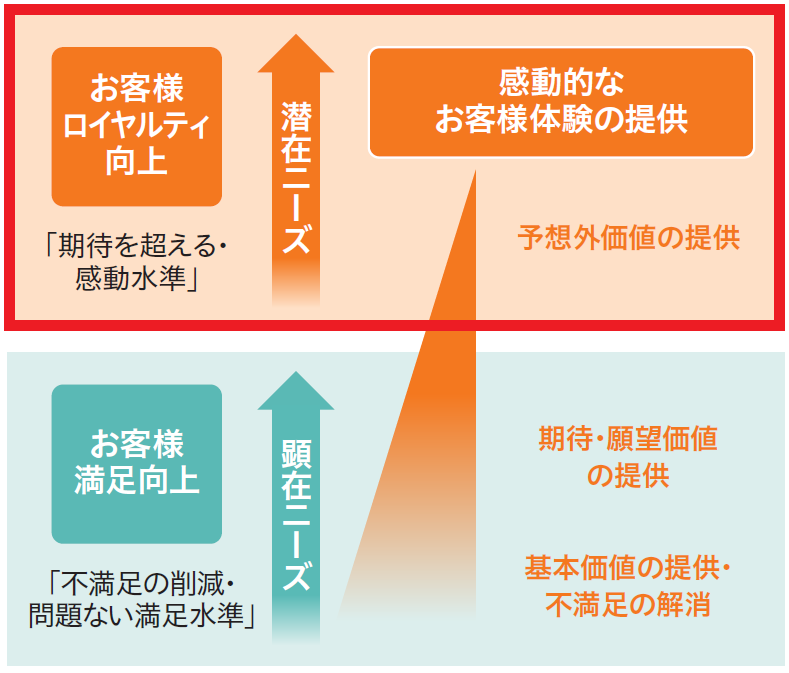

2018年からは、この取組みをさらに進めて、感動的なお客様体験価値(C X:カスタマー・エクスペリエンス)の向上に取り組んでいます。

お客様から日々お寄せいただくご意見・ご要望などの顕在的なニーズにお応えし、ご不満を減らすだけではなく、当社が目指しているのは、お客様の潜在的なニーズ、つまり、お客様ご自身も気付かれていない想いも捉え、お客様の期待を超える感動的な体験を提供することで、「アフラックでよかった」「アフラックをお勧めしたい」と思っていただき、選ばれ続けることを目指しています。

そのためには、社員一人ひとりの知識やスキルを高めるための教育、お客様の潜在的なニーズを捉えて、機動的に改善に活かす組織風土を醸成することが必要不可欠と考えています。

企業が提供する商品やサービスに対し、お客様の期待や要望はさらに高くなっていると思います。そのようななか、御社はどのようなことに力を入れておられますか。

当社では、2019年からアジャイルを新しい働き方として導入し、専門的知識を有する社員が部署を超えて集まり、ワンチームでお客様の声に機動的かつ柔軟に対応できる体制づくりを進めています。

アジャイルはもともと、ソフトウエア開発の手法として生まれました。ゴールが不明確かつ不安定な環境下であっても、開発を成功に導くために生まれたこの手法の基本原理は、お客様のニーズを満たす最小単位の価値を高頻度に提供し、お客様の声をもとに柔軟かつ機動的に改善を繰り返していくところにあります。

当社は、環境変化の激しい時代においても新たな価値を創造し続けるために、この手法の基本原理をベースとした「アジャイル型の働き方」を全社へ浸透させる活動を展開しています。

従来は、ピラミッドのような組織のため、意思決定に時間を要し、部門最適な判断になりがちでした。一方、必要な専門知識を持った関係者が部署を超えて横断的に集まって構成されるアジャイルチームは「お客様が感じている課題は何か」「感動的な体験をお客様に提供するために、できることは何か」と顧客価値にフォーカスし、ワンチームで議論し、短期間のうちに結論を出して実行していくことが可能となります。アジャイル型の働き方の実践を通じて、社員からは、「チームの目線が合い、お客様の価値を軸に判断することができるようになった」という声が寄せられています。

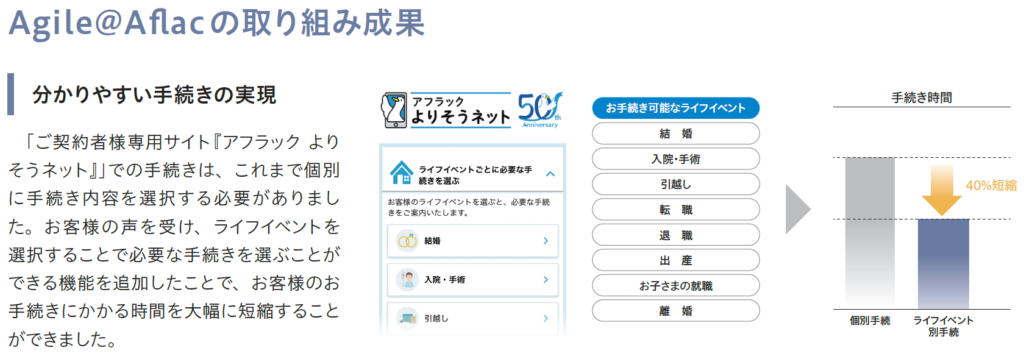

取組成果の一つとして、ご契約者様専用サイト「アフラックよりそうネット」での手続きにおいて、お客様の声を受け、お手続きにかかる時間を大幅に短縮、お客様体験価値の向上を機動的に実現するなど、さまざまな顧客価値を創出しています。

さらに、お客様体験価値の向上を実現することは、従業員のエンゲージメント向上にも寄与しています。コールセンターの一部にアジャイルを導入することで、本部の専門部署の社員とコールセンターのオペレーターがワンチームとなり、お客様の声に真摯に向き合い、お客様と最適なコミュニケーションを実現する体制を構築しました。具体的には、問い合わせをいただいたお客様をたらい回しにせず、ワンストップで対応を完結することや、応対品質の向上などを実現しています。直接お客様対応を行うオペレーターからは、自分がお客様の声から多くの改善を提案し、実現することで、より働きがいを感じるようになったという声が寄せられています。

今後もあらゆるテーマ・業務で多くの社員がアジャイル型の働き方を実践することで、さまざまなステークホルダーに対する機動的な顧客体験価値の提供を目指していきます。

最後に、田中執行役員がお考えになる消費者志向経営についてお聞かせください。

創業から50年を迎えるにあたり、当社は新たな長期ビジョンとして、“「生きるを創る」”ことで新たな共有価値を創造するという目標を掲げました。その実現に向けて、創業時から受け継がれてきたお客様への強い想いを大切に、がん・医療・介護などに関する社会的課題の解決に貢献することで、人生100年時代、誰もが安心し、健やかに自分らしく生きることができる社会の実現に貢献していく、これこそがアフラックの消費者志向経営と考えています。

NACS様には、消費者志向経営を推進していくうえで、業界を超えたさらなる情報発信を期待しています。今後ともよろしくお願いいたします。

インタビュー後記

企業のお客様への寄り添い方には色々な形がありますが、「白い封筒」のエピソードが今も語り継がれているというお話から、アフラック様が大切にされている想いを知ることができたように思いました。

ペアレンツハウスのお話を聴きながら、アフラック様が小児がんの子どもたちとその家族を支援する活動の一つとして開催されているチャリティコンサートに伺った際の光景が思い浮かびました。そこでは、幕間に展示されていた子どもたちの作品を拝見し、どの絵からも生きようとする力が伝わってきて、強く心を打たれました。そして、がん患者やそのご家族の辛いご経験に寄り添ってこられたからこそ、次の50年に向けて「生きるを創る」を掲げられた、その意味を理解することができたように思います。

「アジャイル」という言葉をよく見聞きするようになりましたが、今一つ理解できていなかったところ、田中様のご説明で、ストンと腹落ちしたように思い、これからの時代の新しい働き方や組織のあり方を感じとることができました。

2025年は男女雇用機会均等法の成立から40年です。田中様の素敵な笑顔としなやかな思考に接し、女性活躍の時代の到来を改めて認識することができました。

(担当:理事 永沢裕美子)

インタビュー一覧に戻る