リレーインタビュー・森永乳業様インタビュー

TOPICSトピックス

「賛助会員リレーインタビュー」を始めました。この取り組みの第1回として、2017年に創業100年を迎えられた森永乳業様にご協力をいただきました。

森永乳業様は、2000年から「環境報告書」の発行を開始され、2008年からは「CSR報告書」、2017年からは持続可能な社会の実現に向けて「サステナビリティレポート」を発行されてきましたが、2019年より「サステナビリティデータブック」と改題され、掲げた目標の進捗状況の見える化を進めておられます。2022年4月にはグローバル投資を行う投資家向けのグローバル・ベンチマークを構成し発表しているFTSEラッセル社が、ESG対応に優れた日本企業を選定して構築したFTSE Blossom Japan Sector Relative Indexの構成銘柄に選ばれるなど、その情報開示の姿勢が海外からも評価されています。

この度のインタビューには、サステナビリティ推進部の小宮麻淑さんと、生産本部お客さまサービス部の瀧正人さんにご協力いただきました。

ご紹介いただいた商品や活動の一つ一つに生産者としての思いや工夫があることを知り、インタビューを担当した私たちも大変勉強になりました。最後までお読みいただけると幸いです。

この度は、お忙しい中、インタビューにご協力いただき、ありがとうございます。早速ですが、コーポレートミッションに「かがやく“笑顔”のために」を掲げておられますね。

はい、当社グループは、1917年に日本煉乳株式会社として創業し、現在、牛乳、飲料、ヨーグルト、アイスクリーム、チーズをはじめ、育児用ミルク、栄養補助食品、流動食など幅広い商品を展開しています。

2017年に創業100周年を迎えた際に、さまざまな部署から社員が参加してグループ理念を新たに策定しました。「乳」で培った当社グループの創業からの技術を活かし、「健康と幸せ」という価値をお届けすることで、笑顔が溢れる社会が実現することを目指して、次の100年の経営理念として掲げました。

2019年には、当社グループのありたい姿として、「『食のおいしさ・楽しさ』と『健康・栄養』を両立した企業へ」「世界で独自の存在感を発揮できるグローバル企業へ」「サステナブルな社会の実現に貢献し続ける企業へ」の3つを柱とする「森永乳業グループ10年ビジョン」を制定しました。このビジョンに基づき、中期経営計画が策定され、現在、4年目に入ったところです。

ビジョンにサステナビリティを掲げておられるのですね。具体的にどんなことをされているのでしょうか。

当社では、2021年6月にサステナビリティ本部を社長直轄組織として新設し、サステナブル(持続可能)な社会実現のために取り組む体制を構築しました。

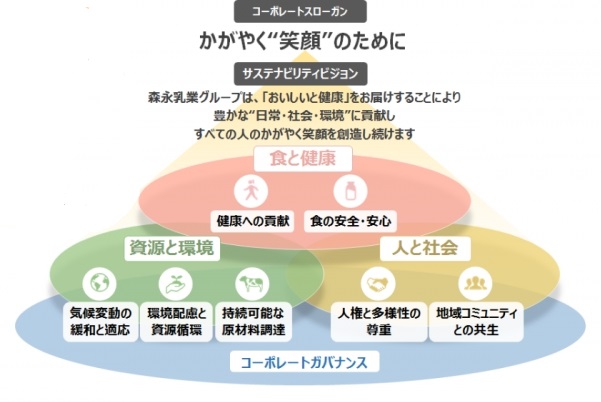

私たちは、創業当時より、安定して商品をお届けするために、技術開発や商品展開、環境面への配慮など、時代に応じて、社会的責任に取り組んできましたが、昨今の事業を取り巻く急激な環境変化に対応し、かがやく“笑顔”をお届けし続けるために、サステナビリティ中長期計画2030を定め、「食と健康」「資源と環境」「人と社会」を軸としたサステナビリティ活動をおこない、サステナビリティビジョンの実現を目指します。

本日は、「森永のサステナビリティ」の取り組みを、商品開発の点からご紹介したいと思い、いくつか商品をお持ちいたしました。健康への貢献については、当社は創業以来、栄養価の高い「乳」を基本とした商品、サービスを提供しており、全ての世代に栄養価が高い「おいしい笑顔」をお届けすることに努めていますが、本日ご紹介したいのは、「ミルク生活」です。

人生100年と言われる長寿時代を迎えており、健康で長生きできること、健康寿命の延伸が社会課題となっていますが、「ミルク生活」は、まさにそうした課題に応えるために開発した大人のための粉ミルクです。

実は、この商品は、高齢のお客様から、「健康維持のために、ヨーグルトに赤ちゃん用の粉ミルクを混ぜていただいているのよ。大人用の粉ミルクがあればいいのに」というお声をいただいたことから開発されたものなのです。

御社がさきがけだったのですね。お客様から寄せられた声が反映されて開発された商品だったことを知り、消費者として嬉しく思います。 高齢者に不足しがちな栄養の補給という点はもちろんですが、粉末なので手軽に溶いて作れますし、保管性もあり常備できますから、日々の買い物に出かけることが億劫になってくる高齢者のニーズに応えた商品だと思います。

環境の観点でも、環境方針を策定して、様々な取り組みを進めています。一例として、森永乳業独自のロングライフ製法を用いて、常温で長期保存できる商品の開発を進めています。当社商品は栄養価が高いものが多い分、傷みやすいという特徴がありますが、ロングライフにすることによって、食品廃棄を防ぎ、食品ロスを減らすことができます。

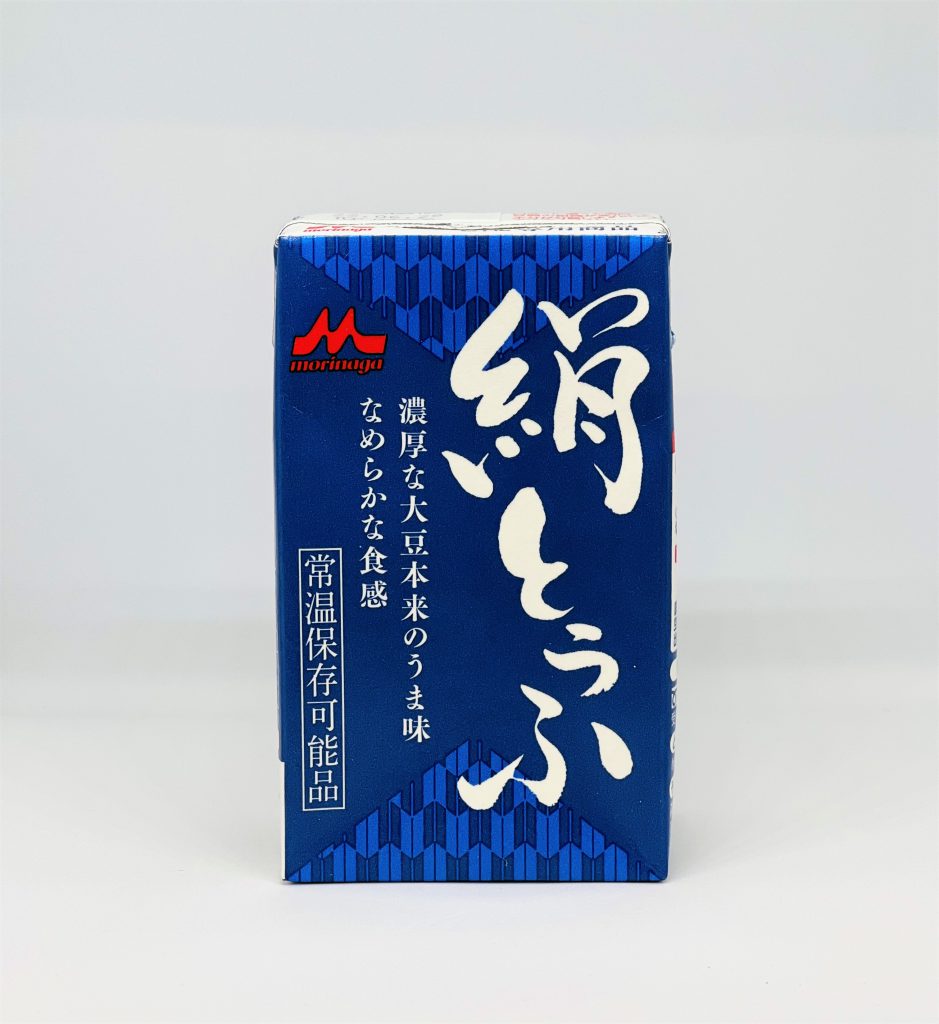

本日は、その一例として、常温で長期保存できる「絹とうふ」をお持ちしました。この「絹とうふ」は、森永乳業独自のロングライフ製法を用いて、紙パックに無菌充填することで、保存料無添加なのに長期の常温保存が可能となりました。

また、この「絹とうふ」については、製造段階で出るおからを、従来は産業廃棄物として処理していたのですが、工場で乳酸菌を加えて発酵させて牛の飼料を作り、それをグループ会社の森永酪農販売が酪農家に販売しています。この飼料を食べた乳牛からの生乳は、当社の工場で原料として使われます。

まさに循環型社会の実現に向けて動いておられるのですね。この「絹とうふ」は、常温で長期保存できるので、災害時のローリング・ストックとして使えますね。包装関係でも、様々な工夫をされていますね。

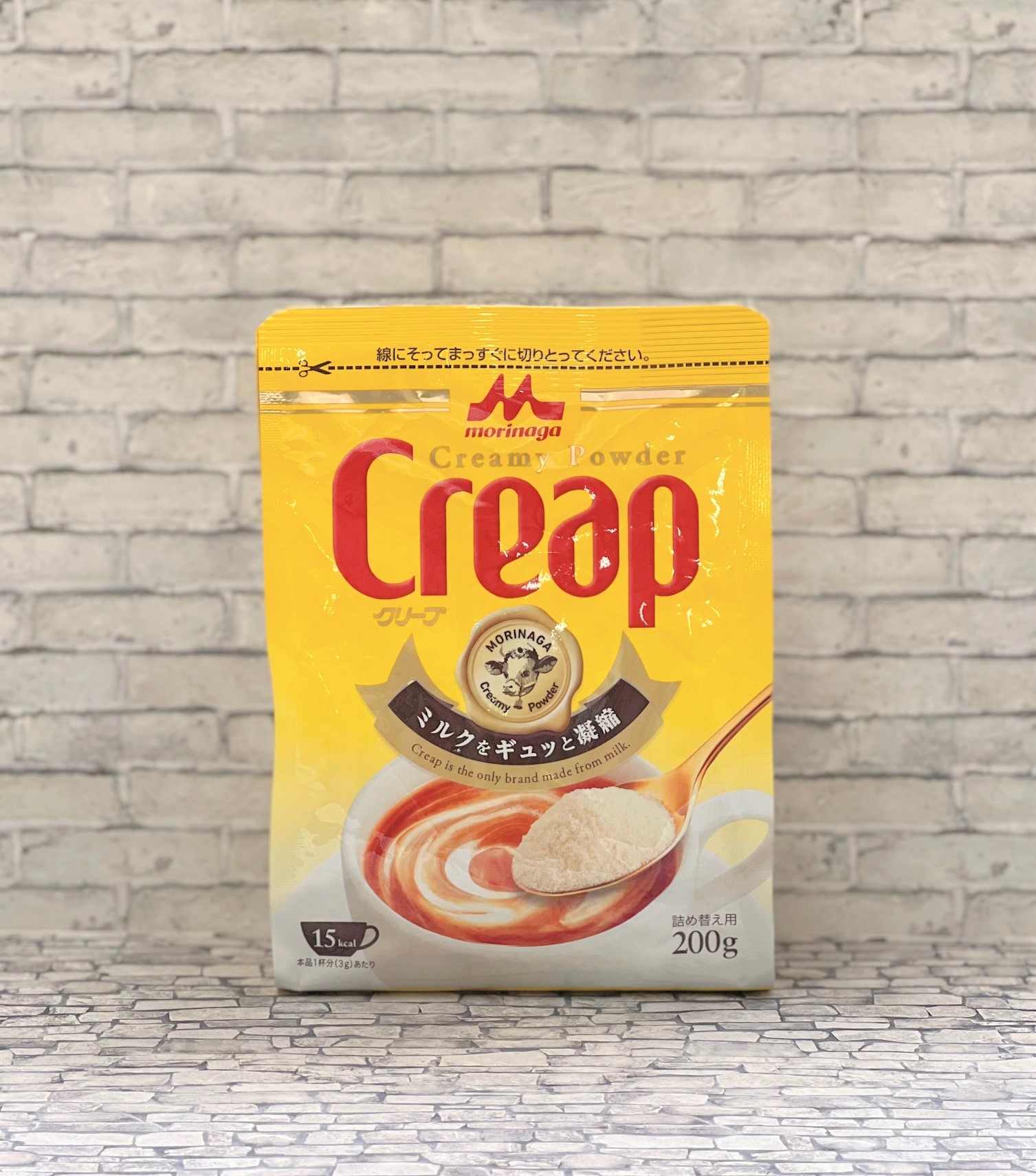

本日お持ちしたのは「クリープ」の詰め替え用パックです。

詰め替え用を提供することで省資源になりますが、加えて、バイオマス、再生可能な植物由来の原料を一部使用したPETフィルムのパッケージに切り替えました。バイオマスのPETフィルムを使うことによって従来の石油由来のPETフィルムに比べて温室効果ガスの削減につながります。

このほか、飲料類のキャップやストローについても、バイオマスプラスチック配合製品への切り替えを進めています。

御社の商品には様々な認証マークが付いていますが、こちらの商品にはレインフォレスト・アライアンスの認証マークが付いていますね。

当社では、調達方針のもと、環境や人権に配慮した原材料を調達するように努めています。レインフォレスト・アライアンス認証の原料は、森林や生態系の保護、土壌や水資源の保全、農場で働く方の労働環境、生活や人権の向上などに取り組み、厳しい基準を満たした農園で作られた原料です。

「マウントレーニアディープエスプレッソ」等で使用されているコーヒー豆や「リプトン CREAMY紅茶ラテ」で使用されている紅茶葉等に使用しています。

人権への配慮も「サステナビリティ」の中で重要性を増してきていますね。

日本でも、消費者庁の施策や活動を中心にエシカル消費の考え方が浸透し始めてきています。イギリスで始まったエシカル消費という考え方は、人権問題から始まり、他人や他の動物、環境の犠牲のうえに成り立つウエルビーイング(豊かなくらし)は持続可能性がない、という考え方に発展してきていますね。ところで、次世代育成を「サステナビリティ」に掲げておられますが、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。

当社グループは、これまで、学校などに対して、食の大切さや当社グループの創業からの技術である発酵について理解を深めていただける食育教育の講座を提供してまいりました。

また、工場見学などを通じて、皆様にお届けする商品がどのようにして作られているのかを知っていただく機会を提供してまいりました。 こうした取り組みの中には、新型コロナウィルスの感染拡大により中断を余儀なくされたものもありましたが、オンラインを活用して再開をいたしました。 オンラインで提供できるようにしたことで、これまで講師派遣をすることが難しかった地域の学校にも講座の提供ができるようになり、工場見学も、これまで参加できなかった学校や団体、地域の方々からお申し込みをいただいています。

リアルな工場見学では見ていただけなかったところも、オンラインだと見学いただくことができ、オンライン見学ならではのよさもあります。工場見学は、どの世代の方にも楽しく学んでいただけるものとなっています。お申し込みはホームページから受け付けています。

次世代育成ということでは、各地で「こども食堂」を支援されていますね。

当社グループでは、非加熱提供する野菜や果物の殺菌に用いられる微酸性電解水生成装置ピュアスターを扱っていますが、2021年より、その薬液の売り上げの一部を「NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ」を通じて全国各地の「こども食堂」の活動支援に活用することで、「こども食堂」を支援しています。

また、全国の各事業所では、食品企業として食品を有効に活用したいとの思いから、フードバンクを通じて困っている方へお届けする方法を導入し、地域とのコミュニケーションを図りながら、ご縁が出来た「こども食堂」等への寄付も行っています。

まさに「かがやく笑顔」を届ける取り組みですね。最後に、この年末年始に生乳が余ってしまい、廃棄の危機、大量の食品ロスになってしまう可能性があるというニュースが流れ、「もう1杯、もう1本」の呼びかけがありましたが、廃棄は免れたのでしょうか。

はい、消費者の皆様のご協力のおかげで、廃棄をなんとか免れることができました。

当社も、乳製品工場の製造ラインをフル稼働して生乳を加工するとともに、当社ホームページ上にて牛乳を使った「メニューレシピ」を提案したり、寒い冬は「ホットミルク」の飲み方を提案したりするなどの販促活動をさせていただき、今まで以上の消費促進を図りました。酪農家、私ども乳業メーカーが一丸となって取り組み、消費者の皆様の応援、ご協力もいただたこともあり、処理不可能乳の発生を回避することができました。

ご存知のように、生乳は、工場で生産される産物と違って、乳牛の病気を防ぐため搾乳し続ける必要があり、工場で生産される製品と違って、生乳の生産量は短期的にコントロールできません。コロナ禍が続き、業務用の需要の低迷やインバウンドによる需要の激減により、飲用口数自体が減少しています。今までどれだけ外国人観光客の需要が大きかったかを、改めて感じています。

酪農が酪農の特徴として、牛が乳を出すまでに2年もの時間がかかること、生乳の特性上すぐ製品に加工する必要があることがあげられます。そのため、今需要が減少しているからといって生乳の生産を減らした場合、コロナが終息して需要が回復した際にすぐに増産できず、今度は生乳不足となる可能性があります。

生乳の生産基盤を維持するためにも処理不可能乳の回避はとても大切です。牛乳は多くの消費者が日常的に飲用や料理等に使用されますので、今後も安心してご利用いただけるよう努めてまいります。

本日は、色々なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。これからも、私たちの食卓に「おいしい笑顔」を届けていただきますよう、よろしくお願いいたします。

インタビュー後記

NACSでは、昨年度から「エシカル消費啓発リーダー育成プロジェクト」を立ち上げ、消費者に対するエシカル消費の普及啓発に向け、教材開発や公開講座の開催などの活動を行ってきました。

また、その活動の一環として、「エシカル」に関連する原材料の調達や販売活動などに積極的に取り組んでおられる企業様の具体的な事例を紹介することも活動に組み込むこととしました。

今回はその第1回目として森永乳業㈱様のご担当者様をお招きし、サステナビリティ経営を中心とした人、社会、環境に配慮した商品づくりの取り組み等について、お話しをお聞きすることができました。

特に、「ミルク生活」などの商品について具体的にご説明をいただき、森永乳業㈱様のサステナビリティの考え方が商品に反映されていることが良く理解できました。今後、出前講座等でご紹介できるよう教材への組み込みを検討していきたいと考えています。

(エシカル消費啓発PTメンバー 本多洋治)